Pflegegrad 5: Eine Übersicht zu Leistungen, Geld & Voraussetzungen

Ratgeber: Pflegegrad 5. Welche Leistungen und Gelder stehen Pflegebedürftigen zu? Wie und wo werden sie beantragt? Unser Pflegeratgeber gibt einen Überblick und erklärt leicht und verständlich alles Wissenswerte zum Pflegegrad 5.

Pflegebedürftige, die den Pflegegrad 5 besitzen, haben Anspruch auf umfangreiche Leistungen und finanzielle Unterstützungen. Einige der Gelder und Hilfen stehen den Betroffenen automatisch zu, andere müssen erst beantragt werden.

Basenio.de informiert Sie in diesem Pflege-Ratgeber auf einfache und verständliche Weise, wie Sie die Leistungen und Gelder erhalten. Alle Grundsätze der Pflegeversicherung in Deutschland sind im elften Sozialgesetzbuch (SGB XI) geregelt.

Grundsätzlich sollen die Mittel dazu dienen, dass Pflegebedürftige trotz ihrer Hilfsbedürftigkeit ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen können. Der Gesetzgeber hält daher die Pflegeversicherungen (auch Pflegekassen genannt) dazu an, die häusliche Pflege vorrangig zu unterstützen.

Definition: Pflegegrad 5

So beantragen Sie einen Pflegegrad

Gesetzlich Versicherte sind automatisch über ihre Krankenkasse pflegeversichert. Wenn Sie also Fragen bezüglich der Pflege haben, ist der Ansprechpartner bei ihrer Krankenkasse zu finden. Privatversicherte haben die Wahl, sie können unabhängig von ihrer Krankenkasse eine Pflegekasse wählen.

Ist der Antrag eingereicht, schickt die Pflegeversicherung ein umfangreiches Formular zurück. Das enthält detaillierte Fragen zur persönlichen Situation des Betroffenen. Der Antragsteller soll darin auch schon Angaben über seine künftige Pflegeorganisation machen. Möglichkeiten sind:

- eine Pflege durch Angehörige oder Bekannte zu Hause

- eine ambulante Pflege durch einen Pflegedienst

- eine teilstationäre Pflege

- eine stationäre Pflege

Da das Formular sehr ausführlich ist und detaillierte Angaben verlangt, kann es ratsam sein, sich beim Ausfüllen beraten und helfen zu lassen. Fehlerhafte oder fehlende Auskünfte könnten dazu führen, dass Betroffene geringere Leistungen erhalten, als ihnen zustehen würden. Unabhängige und kostenfreie Beratung können Betroffene vor Ort bei den Pflegestützpunkten, Pflegeberatungsstellen und bei ihrer Pflegekasse einholen.

Wer eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei seiner Pflegekasse nach entsprechenden Kontakten erkundigen. Pflegeberatungsstellen können auch online gefunden werden.Gesetzlich Versicherte finden bei der Stiftung ZQP eine Online-Suche für Pflegeberatungen. Privatversicherte finden auf pflegeberatung.de eine Online-Suche für Pflegeberatungen

In § 7b SGB XI wird darauf hingewiesen, dass die Pflegekassen innerhalb von zwei Wochen nach der formlosen Antragstellung dem Betroffenen ein Ansprechpartner für die Beratung nennen muss. Die Verbraucherzentrale hat zudem eine Onlinehilfe veröffentlicht, in der Antragsteller Tipps finden, wie sie das Formular „Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung“ richtig auszufüllen haben.

Gezielt einen bestimmten Pflegegrad zu beantragen, ist im Übrigen nicht möglich. Das Antragsverfahren ist offen gestaltet und nur durch das Gutachten wird der künftige Pflegegrad ermittelt.

Voraussetzungen für Pflegegrad 5

Gesetzlich Versicherte und Privatversicherte werden zwar von zwei unterschiedlichen Diensten begutachtet, allerdings nach dem bundesweit einheitlichen Begutachtungsinstrument (§ 15 SGB XI). Bei gesetzlich Versicherten prüft der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK), bei Privatversicherten Medicproof.

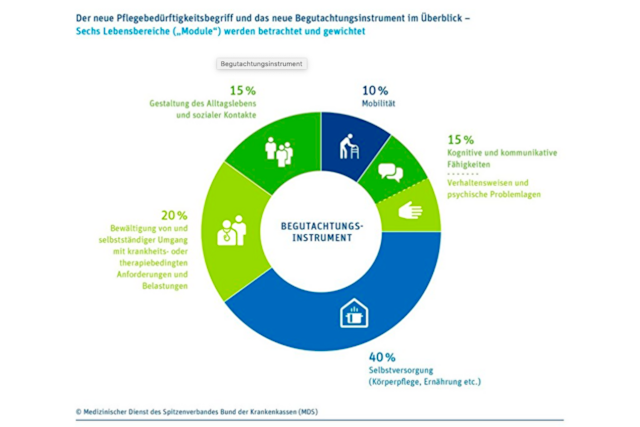

Das standardisierte Begutachtungsinstrument ist aus sechs Modulen zusammengesetzt, welche thematisch unterschiedliche Bereiche des Alltags beinhalten. In jedem Modul werden die Antragsteller nach ihren noch vorhandenen Fähigkeiten (Selbstständigkeit) begutachtet und erhalten dementsprechend Punkte. Liegen die in Summe zwischen 90 und 100 Punkten, wird der Pflegegrad 5 erteilt.

Bei der Pflegebegutachtung dürfen Antragsteller von einer Vertrauensperson begleitet werden. Von diesem Recht sollten sie unbedingt Gebrauch machen, da sie zum Verständnis bei Unklarheiten während des Gutachter-Termins beitragen kann.

Die sechs Module des Begutachtungsinstruments:

Modul | Inhalt |

Mobilität | Es werden die motorischen Fähigkeiten des Betroffenen begutachtet: Kann er Treppen steigen, seine Position im Bett selbstständig wechseln, sich umsetzen? etc. |

Kognitive & kommunikative Fähigkeiten | Es werden die grundlegenden mentalen Funktionen begutachtet. Dazu gehört unter anderem: Erkennt der Betroffene Personen aus dem näheren Umfeld, wie ist seine zeitliche und örtliche Orientierung? |

Verhaltensweisen & psychische Problemlagen | Hier ist die Frage zentral, inwieweit Betroffene ihr Verhalten noch selber steuern können. So wird unter anderem begutachtet, ob Antragsteller motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten haben: Leiden sie unter nächtlicher Unruhe, Ängsten oder Depressionen? Auch aggressives Verhalten fließt in die Bewertung ein. |

Selbstversorgung | Können Betroffene sich selber waschen, an- und auskleiden, sich ernähren und den Toilettengang verrichten? |

Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen | Inwieweit können Betroffene ihre gesundheitlichen Probleme selbstständig bewältigen? Brauchen sie regelmäßige Injektionen, Verbandwechsel etc.? |

Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte | Sind die Betroffenen in der Lage, ihren Alltag individuell und bewusst zu meistern? Können sie Kontakt zu Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld aufnehmen? |

Die einzelnen Module (Lebensbereiche) werden unterschiedlich stark gewichtet. Der wertigste Bereich ist die „Selbstversorgung“, deren Punktzahl zu 40% in die Gesamtsumme einfließt. Der Gutachter stellt zu jedem Modul Fragen und gibt kleinere Aufgaben auf, die der Antragsteller möglichst selbstständig ausführen soll.

Das komplette Antragsverfahren muss innerhalb von 25 Arbeitstagen abgeschlossen sein. Die Pflegekasse muss innerhalb dieser Frist den Antragsteller schriftlich darüber in Kenntnis setzen, ob er einen Pflegegrad zugewiesen bekommt. Die entsprechende Rechtsvorschrift findet man in §18 SGB XI.

Dort werden auch Ausnahmeregelungen geschildert, die kürzere Bearbeitungszeiten verlangen. So sind beispielsweise Gutachter-Termine für Menschen in der Palliativpflege „unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen“.

Hält die Pflegekasse sich nicht an die Fristen, muss sie für jede angefangene Woche der Fristüberschreitung dem Antragsteller 70 Euro auszahlen. Das gilt jedoch nur, wenn sie für die Fristverzögerung verantwortlich ist. Die 70-Euro-Regel gilt auch nicht für Antragsteller, die bereits vollstationär untergebracht sind.

Sollte die Pflegekasse den Pflegeantrag ablehnen oder der Antragsteller empfindet den zugewiesen Pflegegrad als zu niedrig, kann Widerspruch eingelegt werden. Dazu hat er bis zu einem Monat nach Eingang des Ablehnungs- oder Pflegebescheids Zeit. Der Widerspruch muss bei der Pflegekasse eingereicht werden. Lehnt diese ihn dann wieder ab, bleibt dem Antragsteller noch der Weg vors Sozialgericht.

Sie können schon vor Antragstellung selber testen, ob und welchen Pflegegrad Sie erhalten würden. Der Sozialverband VDK, Deutschlands mitgliederstärkster Sozialverband, hat einen Selbsteinschätzungsbogen auf seiner Internetseite zum Download bereitgestellt. Diesen können Sie über basenio.de kostenfrei herunterladen. Datei herunterladen (VDK-Selbsteinschätzungsbogen_Pflegegrad.pdf)

Leistungen im Pflegegrad 5

Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 5 haben maximal Anspruch auf 1.995 Euro Pflegesachleistung pro Monat. Sollten sie allerdings nur einen Teil des Betrags für die Pflege und Betreuung aufbrauchen, können sie den übrig gebliebenen Betrag anteilig mit dem Pflegegeld kombinieren.

Setzen sie beispielsweise nur 70% der Pflegesachleistungen (1396,50 Euro) im Monat ein, können sie sich einen Anteil von 30% des möglichen Betrags für das Pflegegeld (270,30 Euro) auszahlen lassen. Diese 30% können die Pflegebedürftigen dann frei nutzen. Dieses Vorgehen wird formal als „Umwandlung“ bezeichnet. Maximal können bis zu 40% der Pflegesachleistung umgewandelt werden.

Entlastungsbetrag

Pflegebedürftige erhalten monatlich 125 Euro Entlastungsbetrag, wenn sie Zuhause gepflegt werden müssen. Dafür müssen sie keinen gesonderten Antrag stellen, denn der Entlastungsbetrag steht ihnen automatisch zu, wenn ihnen ein Pflegegrad zugewiesen wurde.

Das Geld wird jedoch nicht bar ausgezahlt, sondern per Kostenerstattungsprinzip geleistet. Pflegebedürftige müssen eine Rechnung für eine Pflegemaßnahme bei ihrer Pflegeversicherung einreichen und bekommen daraufhin die Kosten zurückerstattet. Allerdings werden nur Kosten für bestimmte Zwecke übernommen. Welche das sein können, hat der Gesetzgeber in § 45b SGB XI festgelegt.

- Anerkannte Betreuungsleistungen

- Leistungen ambulanter Pflegedienste

- Leistungen nach Tages- & Nachtpflege

- Leistungen der Kurzzeitpflege

Bei den Leistungen für ambulante Pflegedienste gibt es eine Einschränkung: Die Kosten für körperbezogene Pflegemaßnahmen, wie zum Beispiel Waschen und Ankleiden, werden nicht zurückerstattet. Sie können über die Pflegesachleistung bezahlt werden. Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 5 können zudem bis zu 40% ihres Anspruchs auf Pflegesachleistung in den Entlastungsbetrag umwandeln. Dafür muss ein Antrag bei der jeweiligen Pflegekasse eingereicht werden.

Die Gelder aus dem Entlastungsbetrag können angespart werden. Benötigt der Pflegebedürftige in einem Monat nicht die kompletten 125 Euro, kann der Restbetrag später ausgezahlt werden.

Marianne G. hat den Pflegegrad 5. Im September 2018 hat sie nur 75 Euro ihres monatlichen Entlastungsbetrags benötigt. Die übrigen 50 Euro kann sie im Dezember abrufen. So käme sie mit den 125 Euro aus dem Dezember und dem 50-Euro-Restbetrag aus dem September auf 175 Euro.

Jedoch kann der Entlastungsbeitrag nur für einen begrenzten Zeitraum angespart werden. Wenn am Ende eines Kalenderjahres noch ein Restbetrag offen sein sollte, muss dieser spätestens bis zum 30. Juni des folgenden Jahres abgerufen werden. Danach würde der angesparte Betrag verfallen.

Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)

Wer mit Pflegegrad 5 zu Hause gepflegt wird, hat jedes Jahr Recht auf bis zu1.612 Euro für die Kurzzeitpflege. Die Mittel stehen den Betroffenen jeweils für acht Wochen pro Kalenderjahr zur Verfügung. Sie können frei übers Jahr aufgeteilt werden. Während der Kurzzeitpflege werden die Pflegebedürftigen in einer stationären Einrichtung untergebracht und dort gepflegt.

Es werden jedoch nur die „pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege“ von der Pflegeversicherung übernommen. Kosten für die Unterkunft, die Verpflegung und die „Investitionskosten“ muss der Pflegebedürftige selber zahlen. Fehlt ihm dafür das Geld, kann er die Mittel aus dem Entlastungsbetrag dafür benutzen. Reichen auch diese nicht aus, könnte die Sozialhilfe auf Antrag dafür aufkommen.

Wichtig dabei ist, dass die Gelder für die Kurzzeitpflege vorab bei der Pflegekasse beantragt werden. Wer Pflegegeld bezieht, dem wird es für bis zu acht Wochen zu 50% weiter ausgezahlt. Sollte er danach immer noch vollstationär untergebracht sein, stoppt die Pflegekasse automatisch die Auszahlung des Pflegegelds.

Die Mittel für die Kurzzeitpflege können mit den Geldern aus der Verhinderungspflege kombiniert werden. Somit würden sich die verfügbaren Mittel für die Kurzzeitpflege auf 3.224 Euro pro Jahr erhöhen. Die Kombination mit der Verhinderungspflege muss allerdings bei der Pflegeversicherung beantragt werden.

Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI)

Die Verhinderungspflege gleicht im Grunde der Kurzzeitpflege. Sie soll für einen begrenzten Zeitraum Gelder für eine „Ersatzpflege“ bereitstellen. Im Gegensatz zur Kurzzeitpflege bleibt der Pflegebedürftige für die betroffene Zeit in seiner häuslichen Umgebung untergebracht. Außerdem werden die 1.612 Euro für die Verhinderungspflege nur für bis zu sechs Wochen pro Jahr gewährt.

Der Betrag kann dann von der Pflegekasse gekürzt werden, wenn die Verhinderungspflege durch einen Angehörigen (bis 2. Verwandschaftsgrad) oder einen Menschen, der mit dem Pflegebedürftigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, durchgeführt wird.

Es muss eine Reihe an Voraussetzungen erfüllt sein, um Geld für die Verhinderungspflege zu bekommen. Zunächst muss das Geld bei der Pflegekasse beantragt werden. Zudem muss der Betroffene mindestens sechs Monate vor Antragstellung schon daheim durch einen ehrenamtlichen Pfleger betreut worden sein. Wer während dieser Zeit ausschließlich durch einen professionellen Pflegedienst versorgt wurde, erhält kein Geld für die Verhinderungspflege.

Der Betrag von 1.612 Euro kann nur dann erhöht werden, wenn er mit Mitteln aus der Kurzzeitpflege kombiniert wird. Wenn der Betroffene kein Geld für die Kurzzeitpflege während eines Kalenderjahres benötigt, kann er aus diesen Mitteln zusätzliche 806 Euro für die Verhinderungspflege nutzen. So wären maximal 2.418 Euro für die Verhinderungspflege pro Jahr möglich. Die Kombination der beiden Gelder muss jedoch erst bei der Pflegekasse beantragt werden.

Wer Pflegegeld bezieht, dem wird es mindestens zur Hälfte für die Zeit in der Verhinderungspflege weiter ausgezahlt.

Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege)

Sollte der Pflegebedürftige zu Hause gepflegt werden, kann er unter bestimmten Umständen auch Zahlungen für die Tages- und Nachtpflege erhalten. Vorausgesetzt es ist dem Pflegebedürftigen nicht zuzumuten, dass er alleine zu Hause bleiben kann, wenn sein Pfleger nicht da ist. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Pfleger erwerbstätig ist. In dieser Zeit kann der Pflegebedürftige in einer stationären Einrichtung untergebracht und dort versorgt werden. Die Tages- und Nachtpflege ist als eine stundenweise Betreuungsform vorgesehen.

Im Pflegegrad 5 stehen für dieTages- und Nachtpflege 1.995 Euroim Monat zur Verfügung. Die Gelder werden übrigens nicht auf das Pflegegeld oder die Pflegesachleistung angerechnet. Sie sind zusätzlich zu diesen Mitteln erhältlich. Jedoch entscheidet die Pflegekasse immer im Einzelfall, ob sie die Gelder für die Tages- und Nachtpflege erteilt. Außerdem werden auch nur Kosten für Pflege- und Betreuungsmaßnahmen in der stationären Einrichtung erstattet. Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und die Investitionskosten muss der Pflegebedürftige selber tragen.

Die Verbraucherzentrale hat einen Hinweis für den Fall, dass der Pflegebedürftige Sozialhilfe benötigt:

"Als Angehörige sollten Sie den Pflegevertrag niemals in eigenem Namen unterschreiben, sondern immer kenntlich machen, dass Sie als bevollmächtigter Vertreter oder als Betreuer für den Pflegebedürftigen unterzeichnen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Sozialamt keine Kosten übernimmt und die Angehörigen selbst für die Kosten der Tages- und Nachtpflege aufkommen müssen.“

Vollstationäre Versorgung (§ 43 SGB XI)

Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 5 können optional auch vollstationär versorgt werden. Es stehen ihnen allerdings dann keine Mittel aus dem Pflegegeld oder den Pflegesachleistungen zu. Sie erhalten dafür monatlich 2.005 Euro für die vollstationäre Versorgung.

Dieser Zuschuss darf nur für „pauschale Leistungen für pflegebedingte Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege in Pflegeheimen“ (siehe Information des Bundesgesundheitsministeriums) genutzt werden.

Die Kosten für eine vollstationäre Pflege übersteigen in der Regel den 2.005-Euro-Zuschuss. Pflegebedürftige müssen für die darüber liegenden Kosten selbst aufkommen. Da mit steigendem Pflegegrad auch der Pflegebedarf steigt, würden auch die Kosten für die Versorgung steigen. Hier hat der Gesetzgeber eingegriffen und einen „einrichtungseinheitlichen Eigenanteil“ (EEE) eingeführt. Dadurch ist der Eigenanteil an den Pflegekosten unabhängig vom Pflegegrad, sondern misst sich an den Vorgaben der jeweiligen vollstationären Einrichtung. Menschen mit dem Pflegegrad 5 zahlen daher den gleichen Anteil wie beispielsweise Menschen mit dem Pflegegrad 2.

Zuschuss für Wohnraumanpassung

Um die häusliche Pflege zu erleichtern, oder überhaupt erst möglich zu machen, kann der Wohnraum barrierefrei angepasst beziehungsweise umgebaut werden. Pflegebedürftige haben dafür Anspruch auf einen Zuschuss von bis zu 4.000 Euro durch die Pflegekasse.

Wenn zwei Pflegebedürftige in einer Wohneinheit zusammenleben, können sie beide den Zuschuss erhalten. Damit hätten sie zusammengerechnet 8.000 Euro zur Verfügung. Der Zuschuss kann auf bis zu 16.000 Euro pro Wohneinheit erhöht werden, wenn entsprechend viele Pflegebedürftige (vier Personen) in der Wohneinheit leben.

Mit dem Geld können beispielsweise Bäder barrierefrei umgebaut oder Treppenlifte finanziert werden. Der Zuschuss kann bei der Pflegekasse formlos beantragt werden. Bei jeder Wohnberatungsstelle können sich Interessierte unabhängig dazu beraten lassen.

Welche Baumaßnahmen mit dem Zuschuss finanziert werden können, erklären wir in unserem Ratgeber "barrierefreie Wohnen".

Wohngruppenzuschlag & Anschubfinanzierung für Wohngruppen

Durch die Pflegekassen werden Wohnformen, in denen Pflegebedürftige zusammen leben, mit einem monatlichen Zuschlag in Höhe von 214 Euro unterstützt. Allerdings müssen diese Wohngruppen den Vorgaben des § 38a SGB XI entsprechen. Um eine Wohngruppe zu eröffnen, können Gelder zur „Anschubfinanzierung“ bei der Pflegekasse beantragt werden. Dabei sind bis zu 2.500 Euro pro Person möglich. Pro Wohngruppe ist die Finanzierung jedoch auf 10.000 Euro begrenzt. Die Voraussetzungen für die Anschubfinanzierung sind im § 45e SGB XI.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch

Pflegebedürftige haben einen monatlichen Gratis-Anspruch auf Pflegehilfsmittel im Wert von 40 Euro. Dazu muss ein formloser Antrag bei der Pflegekasse gestellt werden. Wurde er zugelassen, muss im nächsten Monat kein neuer Antrag gestellt werden. Allerdings kann die Zulassungsdauer von den Pflegekassen zeitlich begrenzt werden. Läuft sie ab, muss der Antrag neu gestellt werden.

Für den Betrag von 40 Euro dürfen jedoch nur bestimmte Pflegehilfsmittel bezogen werden. Um welche es sich konkret handelt, kann dem Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes (Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen) entnommen werden. Dort sind in der Produktgruppe 54 alle möglichen Pflegehilfsmittel aufgeführt. Der Rechtsanspruch auf diese 40 Euro ist in § 40 SGB XI.

Technische Hilfsmittel

Ist der Pflegebedürftige auf technische Hilfsmittel wie beispielsweise einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen, kann er sich von der Pflegekasse die Kosten dafür erstatten lassen. Dafür muss dort ein Antrag eingereicht werden und wenn möglich diesem ein ärztliches Attest beigefügt sein.

Hausnotruf

Die Pflegekasse kann einen Teil der Kosten für einen Hausnotruf übernehmen, vorausgesetzt der Pflegebedürftige lebt einen Großteil der Zeit alleine in seinem Zuhause und es kann wegen seiner Einschränkungen zu Notfallsituationen kommen. Den Antrag können die Pflegebedürftigen bei ihrer Pflegekasse mit den § 78 Absatz 2 SGB XI und § 139 SGB V begründen. Bei gesetzlich Versicherten übernehmen die Pflegekassen bis 23 Euro pro Monat für einen Hausnotruf.

In unserem Pflege-Ratgeber finden Sie Informationen zur Kostenübernahme für einen Hausnotruf durch die Pflegeversicherung.

Pflegeberatung

Der Gesetzgeber räumt Pflegebedürftigen das Recht auf eine regelmäßige Pflegeberatung ein. Diese finden direkt in Pflegestützpunkten, in Pflegeberatungsstellen und in den Pflegekassen statt. Alle sechs Monate haben Pflegebedürftige außerdem Anspruch auf eine Pflegeberatung in ihrer häuslichen Umgebung. Die Beratung muss durch eine zugelassene Pflegefachkraft durchgeführt werden. Pflegende Angehörige können kostenfrei an Pflegekursen teilnehmen.

Alle Pflegegrade im Überblick

Kommentare

Kommentar schreiben